生平

早年經歷

趙抃生於宋真宗大中祥符元年(1008年),年少時成為孤兒,且生活貧苦,由長兄趙振撫養。趙抃潛心致志、努力學習,景祐元年(1034年),趙抃中乙科進士。

進士及第後,趙抃任武安軍節度推官。當時有人在大赦前偽造公章,在大赦後使用,執法人員認為他該死

主要成就

為政

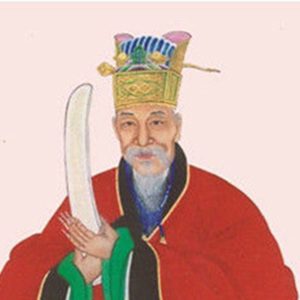

由於面顏黑,人稱“鐵面御史”。與當時的包拯齊名,其實戲曲中的包拯形象正是趙忭。英宗治平初任成都府知府,匹馬入蜀,以一琴一鶴相隨,在職時,一清如水。他看到人民安居樂業,就高興地彈琴取樂。他養了一隻鶴,時常用鶴毛的潔白勉勵自己不貪污;用鶴頭上的紅色勉勵自己赤心為國。其後人

人物評價

趙抃忠厚淳樸,善良溫和,喜怒不形於色。平生不治家產,不養歌伎,幫兄弟之女十餘人、其他孤女二十餘人辦嫁妝,其他撫恤孤寡貧寒之事,不可勝數。白天所做之事,晚上必然服飾莊重地燒香,告訴上天,凡是不能對天說的事就不做。從政時,因地制宜,不同情況不同政策,在虔州和成都的政績,尤其為世人稱道。神宗以後

軼事典故

趙四郎

趙抃致仕回到三衢後,與鄉民往來不管官位和容貌,將所居之處取名為“高齋”,曾作詩道:“腰佩黃金巳退藏,箇中訊息也尋常。時人要識高齋老,只是阿村趙四郎。”

琴鶴隨身

趙抃任成都轉運使,到官時隨身只帶一琴一鶴。見宋沈括 《夢溪筆談·人事

後世紀念

趙抃祠

趙抃祠位於浙江衢州市區鐘樓底,占地447平方米,為衢州市重點文物保護單位。始建於宋鹹淳四年(1268年)。郡守陳蒙清於朝而立,位於趙抃故里“孝悌里”,今衢州沙灣書院村。

明弘治十二年(1499年)始,每春秋仲月知縣率僚具常服隨府行禮。嘉靖十三